Beaucoup pensent que la reconnaissance diplomatique entre deux pays est une simple formalité. Mais quand l’Algérie a reconnu les États-Unis, ce n’était pas juste une signature sur un papier. C’était un acte politique profond, marqué par la méfiance, le calcul et la volonté d’affirmer une indépendance récente.

Une reconnaissance tardive, mais stratégique

L’Algérie a officiellement reconnu les États-Unis le 29 décembre 1962, moins de deux mois après son indépendance du 5 juillet 1962. Ce n’était pas une surprise, mais ce n’était pas non plus une évidence. À l’époque, les États-Unis avaient déjà reconnu l’Algérie indépendante le 2 juillet 1962 - un jour avant la proclamation officielle de l’indépendance. C’était un geste rare pour un pays occidental, surtout en pleine guerre froide.

Pourtant, l’Algérie n’a pas répondu immédiatement. Pourquoi ? Parce que la nouvelle république, dirigée par le FLN, voulait montrer qu’elle ne se laisserait pas influencer par les grandes puissances. Elle devait d’abord construire son identité, choisir ses alliés, et prouver qu’elle n’était pas un simple pion dans le jeu des États-Unis ou de l’Union soviétique.

Un contexte international tendu

En 1962, l’Algérie venait de sortir d’une guerre de huit ans contre la France, une guerre qui avait fait plus d’un million de morts. Le pays était en ruines, les infrastructures détruites, et la population traumatisée. Les États-Unis, bien que neutres pendant le conflit, avaient soutenu indirectement la France par des livraisons d’armes et des accords militaires. Pour les dirigeants algériens, reconnaître les États-Unis trop tôt, c’était risquer d’être perçu comme un allié de l’ancien colonisateur.

En même temps, l’Union soviétique et la Chine populaire offraient un soutien idéologique et militaire à l’Algérie. Les États-Unis, eux, étaient vus comme le chef de file du capitalisme occidental - un système que le FLN rejetait publiquement. Alors, pourquoi reconnaître les États-Unis du tout ? Parce qu’il fallait des relations diplomatiques réelles, pas seulement des symboles.

Le premier ambassadeur algérien à Washington

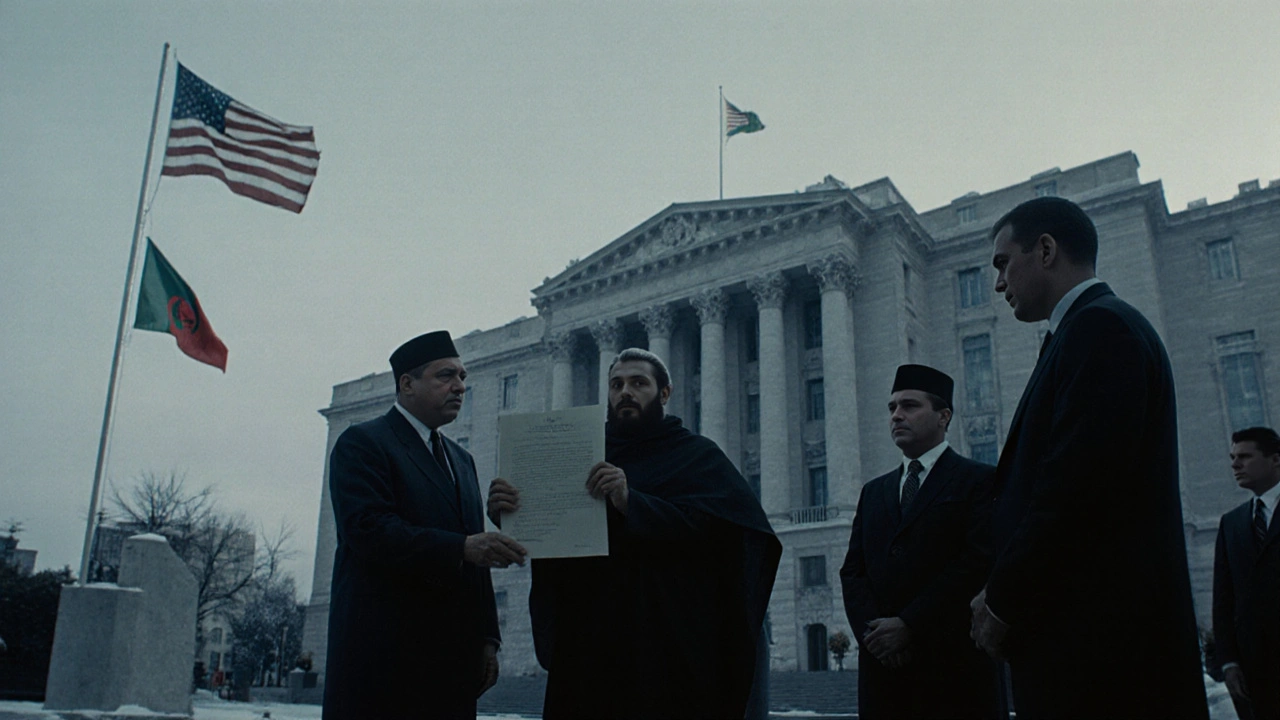

Le 29 décembre 1962, le gouvernement algérien a nommé Ahmed Ben Bella comme premier ambassadeur à Washington. Ce n’était pas un hasard. Ben Bella, alors président de la République algérienne, avait lui-même passé du temps aux États-Unis pendant la guerre d’indépendance. Il avait rencontré des membres du Congrès, des universitaires, et même des militants afro-américains. Il savait que les États-Unis, malgré leurs contradictions, pouvaient être un partenaire utile.

Le 14 janvier 1963, il a présenté ses lettres de créance au président John F. Kennedy. C’était un moment historique : le premier chef d’État algérien à poser le pied à la Maison Blanche. Le discours de Ben Bella était sobre, mais clair : « L’Algérie ne cherche pas de patron, mais un partenaire. »

Les premiers échanges : entre méfiance et pragmatisme

Les premières années de relations n’ont pas été faciles. L’Algérie a nationalisé ses ressources pétrolières en 1971, une décision qui a choqué les compagnies américaines comme Exxon et Chevron. Les États-Unis ont réagi avec des sanctions économiques discrètes, mais sans rupture diplomatique. Pourquoi ? Parce que l’Algérie était devenue un acteur clé dans le Maghreb, et qu’elle soutenait les mouvements de libération en Afrique - une position qui, malgré les différends, la rendait incontournable.

En 1974, l’Algérie a joué un rôle central dans la création de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), et a utilisé sa position pour exiger des prix plus justes. Les États-Unis, dépendants du pétrole, ont dû négocier. Ce n’était pas une alliance, mais une relation de force. Et c’était exactement ce que l’Algérie voulait : être traitée comme un égal.

Les liens culturels et éducatifs : un autre type de reconnaissance

La reconnaissance diplomatique n’est pas seulement une question de gouvernements. Elle passe aussi par les gens. Dès les années 1970, des centaines d’étudiants algériens ont commencé à venir aux États-Unis pour étudier dans des universités comme Harvard, MIT ou Stanford. Beaucoup sont revenus en Algérie pour devenir ingénieurs, médecins ou professeurs. Ces échanges ont créé des ponts invisibles, plus durables que les traités.

Aujourd’hui, des milliers d’Algériens vivent aux États-Unis - certains comme réfugiés politiques dans les années 1990, d’autres comme étudiants ou travailleurs qualifiés. Et inversement, des Américains visitent l’Algérie pour découvrir les paysages du Sahara, les villes historiques comme Timgad ou Djémila, ou pour suivre des cours d’arabe dans les universités d’Alger. Ces voyages, ces rencontres, ces échanges culturels sont aussi une forme de reconnaissance - plus lente, mais plus profonde.

Le poids de l’histoire dans les relations actuelles

En 2025, les États-Unis et l’Algérie ne sont pas des alliés proches, mais ils ne sont plus des étrangers. Le commerce bilatéral est modeste, mais en croissance : l’Algérie importe des équipements médicaux, des machines agricoles et des technologies de traitement de l’eau. Les États-Unis, eux, cherchent à sécuriser des accès à des ressources minérales critiques, comme le lithium et le cobalt, présents dans le sud de l’Algérie.

La reconnaissance de 1962 n’a pas été un point d’arrivée. C’était le début d’une relation complexe, marquée par des moments de tension, mais aussi par une constante volonté de dialogue. Ce n’est pas une amitié, mais une relation de respect mutuel - construite sur la mémoire d’une guerre, et sur la volonté de ne jamais la répéter.

Qu’est-ce que cela signifie pour les voyageurs aujourd’hui ?

Si vous préparez un voyage organisé en Algérie, sachez que cette histoire est partout. Dans les musées d’Alger, dans les discours des enseignants, dans les regards des anciens combattants. La reconnaissance des États-Unis n’est pas un détail du passé. C’est un rappel que l’Algérie a toujours choisi sa voie - même quand cela signifiait attendre, réfléchir, et agir avec calme.

Visiter l’Algérie, c’est aussi comprendre que les frontières ne sont pas seulement géographiques. Elles sont aussi mentales. Et parfois, la plus grande liberté, c’est d’avoir attendu pour dire oui - quand on était prêt.

Pourquoi l’Algérie n’a-t-elle pas reconnu les États-Unis immédiatement après son indépendance ?

L’Algérie a attendu pour éviter d’être perçue comme un allié des puissances occidentales, surtout après une guerre contre la France. Le FLN voulait affirmer son indépendance politique et ne pas se lier trop vite aux États-Unis, qui avaient soutenu indirectement la France pendant la guerre. La reconnaissance, en décembre 1962, était un geste stratégique, pas une réaction spontanée.

Qui était Ahmed Ben Bella et quel rôle a-t-il joué ?

Ahmed Ben Bella était le premier président de la République algérienne après l’indépendance. Il a été le premier ambassadeur algérien aux États-Unis et a présenté ses lettres de créance à John F. Kennedy en janvier 1963. Il avait déjà des liens avec les États-Unis pendant la guerre d’indépendance, où il avait rencontré des militants et des politiciens américains. Son rôle a été crucial pour établir un dialogue diplomatique sans compromettre les principes de l’Algérie.

Les États-Unis ont-ils soutenu la France pendant la guerre d’indépendance algérienne ?

Oui, les États-Unis ont fourni des armes et du matériel militaire à la France pendant la guerre d’Algérie, bien qu’ils n’aient pas officiellement soutenu la colonisation. Ce soutien était motivé par la guerre froide : la France était un allié de l’OTAN, et les États-Unis craignaient que l’Algérie, en cas de victoire du FLN, ne bascule dans le camp soviétique. Cette position a créé une méfiance durable en Algérie.

Quels sont les principaux échanges entre l’Algérie et les États-Unis aujourd’hui ?

Les échanges commerciaux sont modestes mais croissants. L’Algérie importe principalement des équipements médicaux, des machines agricoles et des technologies de traitement de l’eau. Les États-Unis cherchent à accéder à des ressources minérales comme le lithium et le cobalt, présents dans le sud du pays. Les échanges culturels et éducatifs - étudiants, chercheurs, artistes - sont devenus plus importants que les accords commerciaux.

Pourquoi cette reconnaissance est-elle importante pour les voyageurs en Algérie ?

Comprendre cette histoire aide à voir l’Algérie comme un pays qui a choisi sa propre voie, même face aux pressions internationales. Pour les voyageurs, cela signifie que chaque monument, chaque discours, chaque regard cache une mémoire de résistance. C’est ce qui rend le voyage en Algérie plus qu’une simple visite : c’est une plongée dans une histoire de souveraineté.

James O'Keeffe

novembre 16, 2025 AT 08:29Je trouve ça fascinant comment l’Algérie a attendu deux mois juste pour montrer qu’elle ne se laisserait pas manipuler. C’est rare de voir un pays nouveau se prendre le temps de réfléchir avant de signer un traité. La plupart des nations, surtout en Afrique, se précipitent pour avoir des alliés - mais là, c’était du vrai calcul politique. J’adore cette patience stratégique.

Sylvain Breton

novembre 17, 2025 AT 09:48Il est important de nuancer : les États-Unis n’ont pas « soutenu » la France en tant que colonisateur, mais ont soutenu l’OTAN, ce qui est une distinction fondamentale. L’Algérie, en revanche, a confondu allié stratégique et complice impérialiste - une erreur de lecture historique récurrente chez les nationalistes postcoloniaux. Le soutien militaire américain à la France était limité, technique, et non idéologique. La méfiance algérienne était légitime, mais exagérée. Et puis, Kennedy n’était pas un impérialiste - il a soutenu la décolonisation en Afrique, contrairement à Eisenhower. C’est un mythe que de le voir comme un représentant du capitalisme occidental rigide.

En outre, la reconnaissance du 29 décembre 1962 n’était pas « stratégique » au sens géopolitique - c’était une simple formalité diplomatique après que les États-Unis eurent reconnu l’Algérie le 2 juillet. Le retard n’a pas été un acte de souveraineté, mais un manque de structure bureaucratique. Le FLN n’avait pas encore de ministère des Affaires étrangères opérationnel. Cela ne fait pas de Ben Bella un génie diplomatique - juste un homme qui a eu de la chance.

isabelle guery

novembre 17, 2025 AT 13:01Je trouve cette histoire profondément inspirante. L’Algérie a choisi la prudence, la dignité, et la réflexion - des valeurs que trop de nations modernes ont oubliées. La reconnaissance diplomatique n’est pas une course, mais un accord de respect mutuel. Bravo à Ben Bella pour avoir su naviguer entre idéalisme et réalisme.

Jacques Bancroft

novembre 18, 2025 AT 05:37Oh, là là. Quelle naïveté romantique. Vous voyez une « souveraineté » dans un délai de deux mois ? C’est pathétique. L’Algérie n’a pas « attendu » pour être forte - elle a attendu parce qu’elle n’avait pas les moyens de tenir une diplomatie active. Ben Bella ? Un charismatique improvisateur qui a eu la chance de tomber sur un président américain qui aimait les discours poétiques. Kennedy ne s’est pas soucié de l’Algérie - il s’est soucié de ne pas froisser un pays qui venait de tuer 1 million de personnes pour devenir un État qui ne savait pas encore gérer ses propres routes. Et puis, les échanges culturels ? Les étudiants algériens allaient aux États-Unis parce qu’ils fuyaient le chaos, pas parce qu’ils voulaient « construire des ponts ». C’est de la poésie pour gens qui n’ont jamais mis les pieds à Alger. La vérité ? L’Algérie a reconnu les États-Unis parce qu’elle avait besoin de leur technologie, de leur argent, et de leur silence sur les exécutions politiques. Rien de plus. Rien de moins.

Quentin Dsg

novembre 19, 2025 AT 12:57Je trouve incroyable que cette histoire soit si peu connue en Europe. On parle de la guerre d’Algérie, mais jamais de cette reconnaissance diplomatique - pourtant, c’est un moment clé pour comprendre l’Afrique postcoloniale. Si vous avez un jour l’occasion de visiter Alger, allez voir le musée de la Résistance. Il y a une salle dédiée à cette période - les lettres de Ben Bella à Kennedy sont là, avec des photos des premiers étudiants algériens à Harvard. C’est émouvant. Et ça vous change la vision de ce que veut dire « indépendance ».

Emeline Louap

novembre 19, 2025 AT 20:37Je me suis plongée dans cette histoire comme dans un roman, et je n’ai pas pu lâcher. Ce n’est pas juste une date - c’est un écho. L’Algérie, en attendant, a fait ce que peu de nations font : elle a pris le temps de respirer avant de choisir. Elle a regardé les États-Unis - non pas comme un modèle, mais comme un miroir. Un miroir où elle voyait ses propres contradictions : la démocratie avec ses inégalités, la liberté avec ses hypocrisies. Et elle a dit : « Je ne vous imite pas. Je vous côtoie. » C’est une forme de résistance poétique. Les étudiants algériens à Stanford, les professeurs qui revenaient avec des livres de Baldwin et de Fanon… c’était une révolution silencieuse. Pas de fusils, pas de barricades - juste des cahiers, des bibliothèques, et des mots qui réécrivaient l’avenir. Et aujourd’hui, quand un Algérien dit « je suis libre », il ne parle pas seulement de son pays - il parle de ce moment où il a choisi de ne pas se plier, mais de se construire.

Emilie Arnoux

novembre 21, 2025 AT 09:00Je viens de lire ça en allant chercher mon café, et j’ai juste dit « waouh » tout haut. C’est fou comme une simple date peut raconter une histoire si riche. Merci pour ce texte, il m’a fait réfléchir.

Vincent Lun

novembre 22, 2025 AT 20:16Le fait que les États-Unis aient reconnu l’Algérie un jour avant son indépendance, c’est une preuve qu’ils savaient que la France allait perdre. Ils ont joué les deux côtés - comme toujours. Donc non, ce n’était pas un geste généreux, c’était du calcul. Et Ben Bella ? Un opportuniste qui a su utiliser les mots pour masquer la réalité. L’Algérie n’a pas été « traitée comme un égal » - elle a été utilisée comme un levier contre la France et l’URSS. C’est triste, mais c’est la politique.

Pierre Dilimadi

novembre 24, 2025 AT 17:53Quand je voyage en Algérie, je vois les anciens qui parlent de cette reconnaissance comme d’un moment sacré. Pas parce qu’ils aiment les États-Unis - mais parce qu’ils ont compris que la vraie liberté, c’est de choisir quand dire oui. C’est ça, la leçon.